일본에서 지방분권은 메이지유신과 2차대전 패전 이후의 전후개혁에 이어 ‘제3의 개혁’으로 불린다. 나라의 틀을 확 바꿀 정도의 프로젝트라는 의미다.

그 역사는 공식적으로 우리나라보다 10년이 빠르다. 그렇다고 서구 선진국처럼 분권이 제도화를 넘어 생활화되어 있는 수준은 아니다.

진정한 분권 실현 몸부림

이제 막 첫발을 내딛는 우리보다 앞서 있는 것은 분명하지만 아직 진정한 의미의 지방분권의 실현을 위해서 몸부림치는 단계에 있다.

바꿔 말하면 국가적 과제로 설정해 놓고도 수십 년 아니 100년 이상 국가를 이끌어온 중앙집권적 제도와 틀을 변화시키는 작업이 하루아침에 성공하기 힘들다는 방증이다. 물론 지방분권개혁은 지금까지의 사회 모든 분야를 중앙집권형에서 자치.분권형으로 변화시키고 지역주민의 가치관과 욕구를 반영한 개성이 풍부한 지역사회 건설을 지향하는 분권형 사회로의 출발이라는 점에서 그 의의는 매우 크다. ‘시작이 반’이라는 말처럼 일본의 지방분권은 절반의 성공일지도 모른다.

그러나 우리나라의 지방분권에 대한 요구가 서울과 수도권의 돈, 정보, 사람 등 모든 분야에 걸친 ‘독식’에 따른 지방의 자활의 몸부림에서 출발했다면 일본은 사정이 조금 다르다. 또한 한계에 직면한 집권형 행정 시스템을 자율과 분산이라는 시스템으로 바꾸려는 의미가 없는 것은 아니다.

도쿄 일극체제에 대한 우려와 반발도 있지만 수도권의 인구 집중률이 우리의 절반에 가까운 26%에 머물고 있어 “지방이 죽느냐 사느냐의 기로에 서 있다”는 우리와 같은 절박감은 없다.

지방대 경쟁력 높아

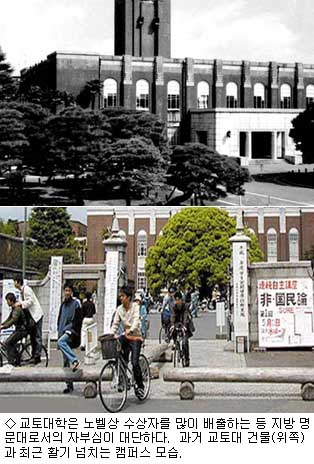

대학의 서울 집중과 독식 현상도 일본에는 훨씬 덜하다. 지방대학의 경쟁력도 도쿄 못지않다. 교토대에서 행정학 박사과정을 밟고 있는 윤성국씨(36)는 “우리나라의 서울대 우대 풍조처럼 도쿄대가 최고라는 인식은 있지만 순수 학문 분야에서 교토대 등 지방 명문대의 자부심은 대단하다”고 말했다. 실제로 자연과학 계통 노벨상 수상자는 교토대 출신이 훨씬 많다.

교토대 아키즈키 켄고 교수는 “경제 불황의 심화로 도쿄 일극집중 현상이 심화돼 오사카에 있던 기업의 본사가 도쿄로 옮겨가는 현상이 벌어지고 있다”며 지방분권개혁의 배경에 도쿄 일극체제에 대한 반발이 존재하고 있음을 인정했다.

도쿄 일극체제 반발 분권 배경

그러나 그는 “일본은 도쿄가 수도가 된 지 120~130년에 불과하고 오사카는 1950년대까지도 쌀을 매개로 일본 경제의 중심지 역할을 하는 등 한국과는 차이가 있다”며 지역간 격차의 심화가 지방분권의 진정한 이유가 아니라는 점을 시사했다. 또 도쿄 중심의 문화에 대한 오사카(大阪), 교토 등 간사이(關西)지방의 저항 의식과 독자적 문화에 대한 자부심도 분권에 일조하고 있다는 점도 덧붙였다.

특히 마이니치신문 오사카 본사의 가지카와 신 논설위원의 일본 지방분권개혁의 시대적 배경에 대한 설명을 들어보면 우리와는 지방분권의 출발점이 다르다는 것을 확연히 알 수 있다.

가지카와씨는 “경제의 침체와 함께, 거품 경제의 후유증으로서 사회 활력이 저하되고 고령화와 낮은 출산률(少子高齡化)의 급속한 진전 등으로 종래에 기능하고 있던 중앙정부 주도의 일률적인 ‘일본시스템’이 완전히 붕괴된 상태에서 지방분권 논의가 본격화됐다”고 설명했다.

이런 시대적 배경 아래서 추진된 구조개혁의 일환으로 지방분권이라는 돌파구를 찾았다는 것이다. 이는 분권의 필요성도 제기되고 중앙정부에 대한 지방의 반발도 구체화되고 있는 시점이라는 점을 들어 저활력의 일본사회에 대한 자극제적 성격을 띠고 출발했다는 비판론자들의 논거가 되고 있다.

가지카와씨는 또한 “‘지방의 일은 지방에서 알아서 하자’는 구호를 내세우고 있지만 중앙 정부 일각에서는 분명히 정부의 재정 적자 심화를 지방분권이라는 이름 아래 지방에 전가시키려는 분위기도 없지 않다”고 덧붙였다.

이 때문인지 지난해 11월 마이니치신문은 사설을 통해 ‘슬로건만으로 끝나지 않도록 하기 위하여’라는 제목으로 “중앙정부와 지방정부의 역할분담이라는 지방분권의 이념은 숭고한 것이지만, 구체적인 방책에 대해서는, 지방으로의 부담 전가가 특히 중요한 문제로 부각된다”고 우려했다.

배경이나 출발점이야 어찌됐든 이왕 시작한 지방분권개혁이 분명히 민주주의의 꽃인 지방자치의 발전에도 기여하는만큼 구호로 그칠 게 아니라 완성돼야 한다는 취지였다.

물론 아키즈키 교수는 “지금까지 중앙집권주의자들은 내셔널 미니멈(national minimum)이라는 말로 집중의 필요성을 주장해 왔으나 최근의 분권화 움직임은 평균적 발전론은 한계에 이르렀다는 판단 때문”이라는 설명도 덧붙였다.

아직 개발도상국 수준에서는 중앙집권적 시스템이 필요하지만 일본이나 한국 같은 나라는 이제 지역별로 독자성과 개성을 주장하는 차원이고 지방마다 독자적 색깔을 추진하는 단계가 됐다는 평가였다.

이 기사를 공유합니다

저작권자 © 제주일보 무단전재 및 재배포 금지