제주의 경우 초등 교원 양성을 수행한 최초의 교육 양성 기관은 1946년 7월에 문을 연 3개월 과정의 초등 교원 강습소다.

1회 수료 후 같은 해 11월 제주도초등교사양성소로 명칭이 바뀌고 과정도 1년으로 늘어났다.

1951년에는 3년제 도립 제주도초등교원양성소로 승격, 체제와 규모를 갖춰 나가게 되었는데 1953년 도립 사범학교로 승격됐다.

도립 제주사범학교는 1956년 국립으로 이관되면서 4학급 편제의 규모를 갖춰, 제11회(1964년) 마지막 졸업자를 낼 때까지 모두 855명(남 592, 여 263)을 배출했다.

내가 제주사범학교에 입학한 해는 1957년이다.

제주사범학교 7회 입학생이었다.

지금 생각해보면 입학생들은 중학교 학생 가운데 최상위 그룹을 뺀 상위그룹 정도가 아니었나 싶다.

성적이 우수한 최상위 그룹들은 서울 등으로 유학을 가거나 제주시내 인문계 고교를 선택했다.

현재 제주여상 자리에 위치한 사범학교는 그때만 해도 시가지의 변두리였고, 학교 주변에는 공동묘지들이 많았다.

제주사범학교에 입학을 하면서 치열한 경쟁을 뚫고 들어가서 인지 나이는 어리지만 벌써 선생님이 된 기분이었다.

입학생은 한 반이 70명으로 숫자가 적었지만 단결심은 어느 학교 못지 않았다. 때문에 다른 고등학교 학생들이 무시를 않았다.

교육과정에서 영어나 국어 등 일반적인 과목의 시간은 적었고, 그 대신 예능 과목의 시간이 많았다.

지금 제주도 문화재위원회 위원장이신 현화진 선생이 당시에 음악을 담당했는데 악기교육은 주로 풍금을 치는 것으로 대부분의 시간을 할애했다.

특히 교육과정 중에서 인문계나 실업계 고교에는 없는 교육심리, 교육방법을 주로 배우는 교육학 과목이 있었다.

기억에 남는 은사로는 장주열 전 부교육감이 지리·사회·교련 과목을 가르쳤고, 전 제주교대 오상철 교수가 초임발령을 받아 생물 과목을 담당했다.

당시 제주사범학교 교장은 송정호 선생이, 교감은 현인홍 선생이 맡았는데 지금 이 분들은 작고하셨다.

7회 입학 동기로는 김경환 전 신성여고 교장, 고병옥 교사, 진산옥·한봉준 전 교장, 대영상회 문택구 사장, 중등 영어교사로 자리를 옮긴 이태정 전 교장, 강창하 전 동교 교장 등이 있다.

제주사범학교를 졸업한 후에 중등교사가 되기 위한 준비를 했다.

오로지 초등교사가 되기 위한 교육을 받아서인지 수학의 경우도 미적분을 배우지 못해 애를 먹었다.

그렇게 애를 쓰며 공부를 하던 중에 중등교사로 간 김경환으로부터 “초등에 그냥 남아 있어라. 너는 예술 계통으로 가야 빛을 볼 것이 아니냐”는 말을 들었다.

그러고 보면 내가 서예에 머무르게 된 것도 모두 이 친구 덕이 아닌가 하고 생각해 본다.

소암선생은 1955년 49세의 나이로 일본에서 단신 귀향해 그 해 4월부터 제주사범학교에서 도덕과 서예를 가르치기 시작했다.

당시 소암선생의 교육관은 옛날 훈장식이었다고 보면 무방할 것이다. 인상이 상당히 엄하셨고, 법첩을 따라서 쓰게끔 했는데 서풍이 다르게 보이면 반복적으로 학습을 시켰다.

서예 과목은 일주일에 1시간이었다.

그러나 나는 지금의 방과 후 교육처럼 선생님께 매달려 특별지도를 받았다.

사범학교의 수업이 끝나면 무조건 소암선생에게 가는 것이 일과였다.

한번은 소암선생이 “학생작품 전시회가 있으니까 작품을 써와라”라고 말씀하셨다.

명심해서 2~3일 걸려서 갱지에 써가면 붉은 잉크를 적신 붓으로 일일이 지적을 하셨다.

그러길 1년. 전시회가 언제 있는지 하도 답답한 마음에 소암선생께 “전시회가 언제 입니까?”라고 물었다.

이에 소암선생은 “곧 있어. 곧 있어”라고 답변하셨다.

지금 생각해보면 선생님이 나를 위해 전시회가 있다는 선의의 거짓말로 교육을 시키신 것 같다.

2학년때부터는 한글 서예에만 매진했다. 소암선생의 제자 중에 한글을 쓰는 제자는 나 뿐이었다.

그래서 지금도 소묵회 가입이 안된다.

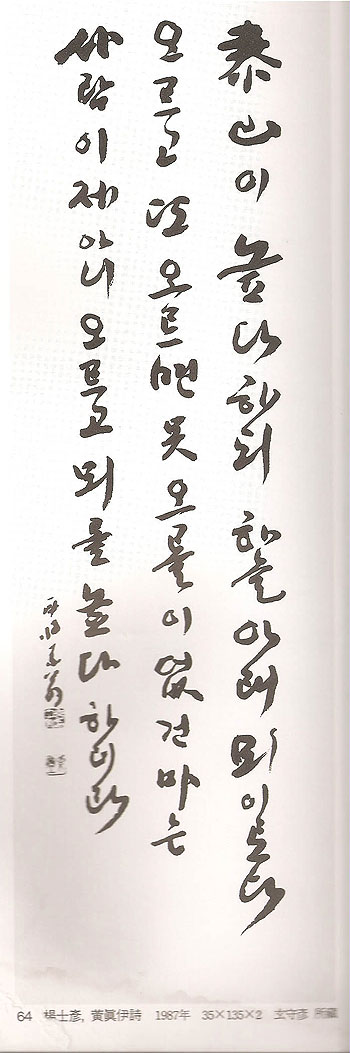

3학년에 올라가 전도경서대회에서 ‘예술은 길고 인생은 짧다’라는 주어진 문구로 장원(금상)을 받았다.

당시 수상작품은 전시가 끝나면 던저버렸는데 작품소장이라는 개념도 몰랐고, 전시나 경서대회가 끝나면 작품도 끝나버리는 줄 알았던 것이다. 못내 아쉽다.

또 사범학교 재학중 이름은 기억이 나지 않지만 요즘으로 치면 라이벌이 있었다.

전시회에 출품하면 그 친구가 1등, 내가 2등이고 현장에 나가 쓰면 내가 1등, 그 친구가 2등 하는 식이었다.

사업을 하면서 그 친구가 붓을 놓아 버렸는데 지금 어디서 무엇을 하는지 궁금하다.

당시만해도 한글 서예에 대한 사회적 인식은 거의 없었다. 서예는 학생들이나 쓰는 글이라 해서 서예로 취급을 하지 않았다.

초등학교 교육과정에 한문이 없어 그냥 막연히 어린 학생들을 지도하려면 한글 서예가 필요했던 것이다.

최근 들어서야 판본체, 민체 등이 널리 알려졌지만 그때만 해도 궁체만이 유일한 한글서예로 인식됐다.

경제가 어려워 종이와 먹을 얻기가 힘들었다.

어머니는 돈이 없이 못 사주시고, 나는 징징거렸지만 어렵게 종이 몇장이라도 사주면 ‘금이야 옥이야’하면서 아껴서 썼다.

소암선생과 사범학교에서 스승과 제자로 3년동안 인연은 계속됐다.

나중에 정리하겠지만 소암선생과 헤어진 후 중간에 소암선생을 찾아뵙지 못한 방황기가 있었다.

학교 근무에 바빠서 서예와 거리를 둘 때 소암선생에게 전화를 드렸더니 “요즘 글 쓰냐”고 하셨다.

얼떨결에 “나이가 들다 보니까 글도 안되고”라고 대답을 해버렸다.

소암선생은 “너 나이가 얼마나 먹었다고 나이 타령을 하느냐”고 호통을 치셨다.

서른 한살 때 일이다.

소암선생의 호통은 내가 다시 붓을 잡는 계기가 됐다.

지금은 떠나고 안 계시지만 서예의 道와 예술의 근원을 철저히 공부하셨던 소암선생은 나에게 후학으로서 갈 길이 무엇인지 제시해 주셨다.

“지금도 나는 공부중이다”라는 말씀이 아직도 귀에 쟁쟁하다.

정리=김홍철 기자 hckim@jejunews.com